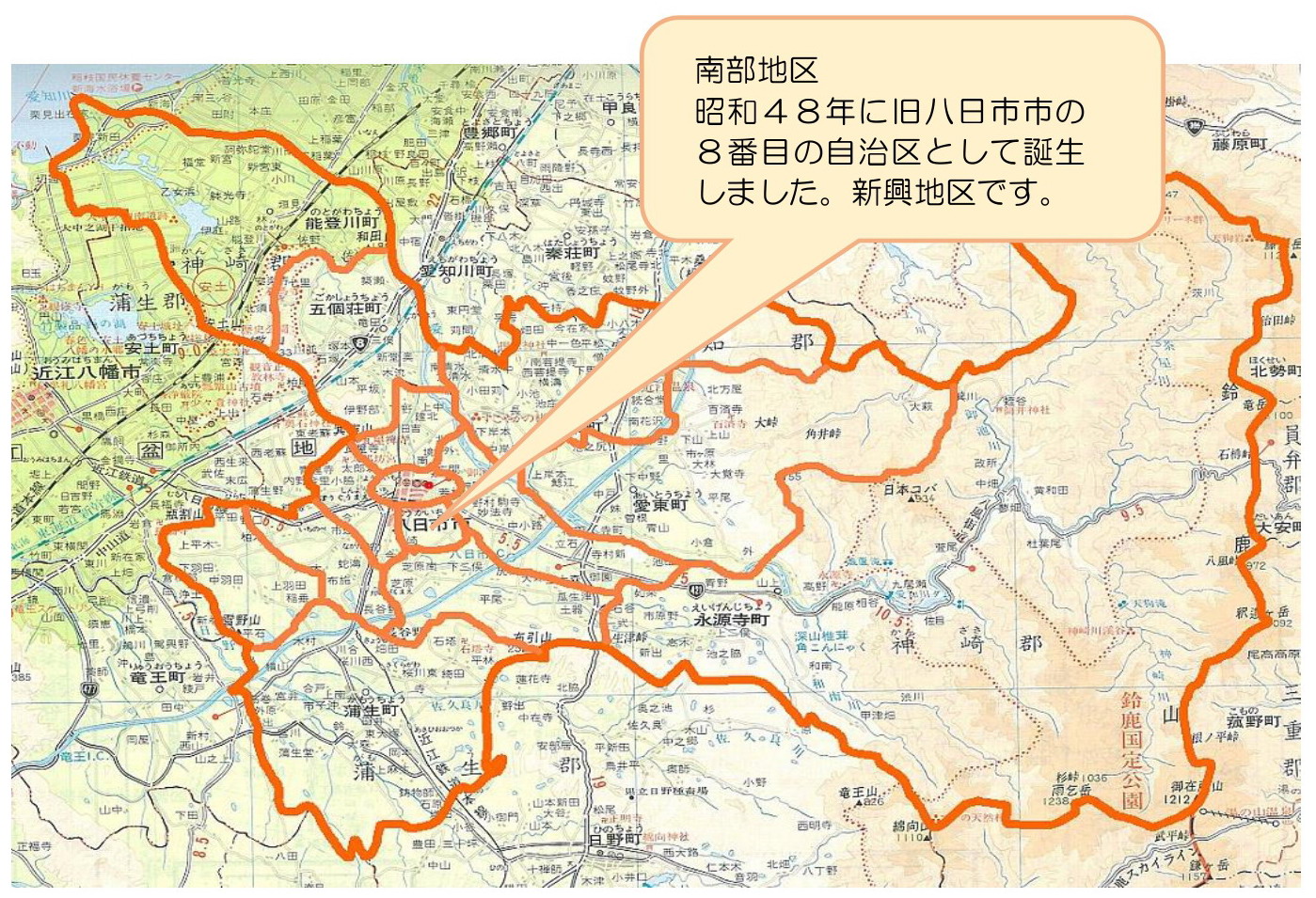

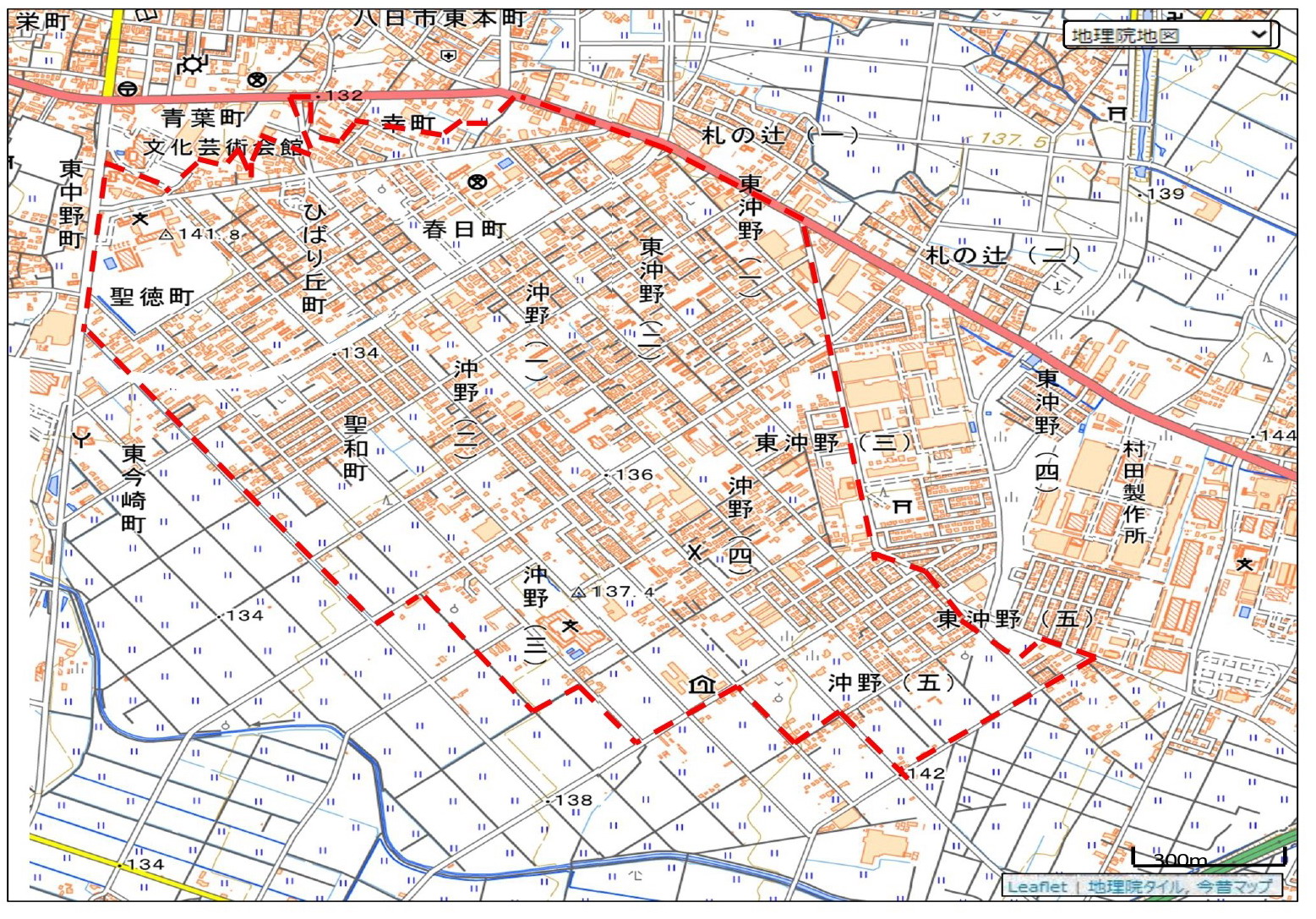

南部地区は旧陸軍の飛行場跡地が戦後、農業開発営団の手によって全国的に行われた開墾地の一つです。昭和40年代の高度成長期に旧八日市市が積極的に進めた企業誘致と平行する様な形で急激に住宅地が造成され市に内外からたくさんの人が住む新興住宅地となりました。人口が増大したことから、昭和48年9月8日に八日市、中野、御園、玉緒地区から分離して八日市市の8番目の自治区として「南部地区」が設立されました。令和5年、都市計画道路小今建部上中線(外環状線)が供用開始され町の様子が変わりつつあります。

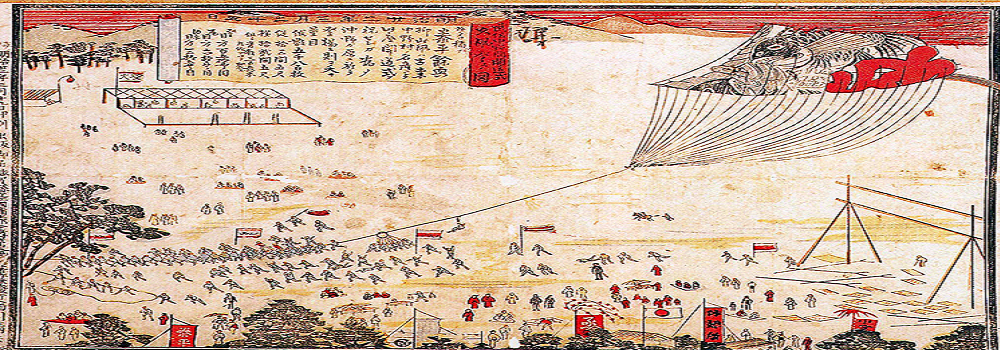

南部地区一帯は、「沖野ケ原」と言われました。約70%が林野で、その他は畑地と果樹園でした。古くは江時代から八日市の名物である大凧揚げや草競馬が行われていました。 沖野ケ原での大凧揚げは、日本の伝統的な文化のひとつです。この風習は江戸時代から受け継がれており、大凧を揚げる技術と知恵が地域住民によって受け継がれています。沖野ケ原は広大な野原で、大凧を揚げるのに適した場所とされていました。大凧は風に乗って舞い上がり、地域の祭りやイベントで見ることが出来ました。 現在、東近江市でも「東近江大凧」と いう伝統的な大凧が揚げられています。 この大凧は江戸時代から受け継がれており、大空を舞う百畳敷大凧と世界の凧を一堂に展示する博物館もあります。

(提供:東近江大凧会館)

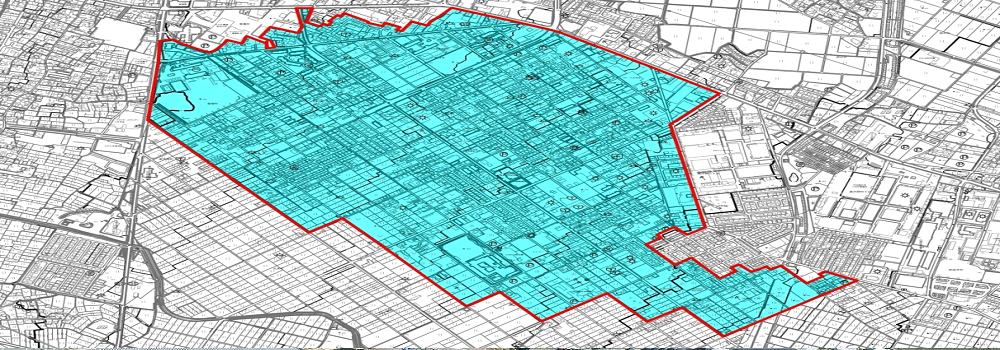

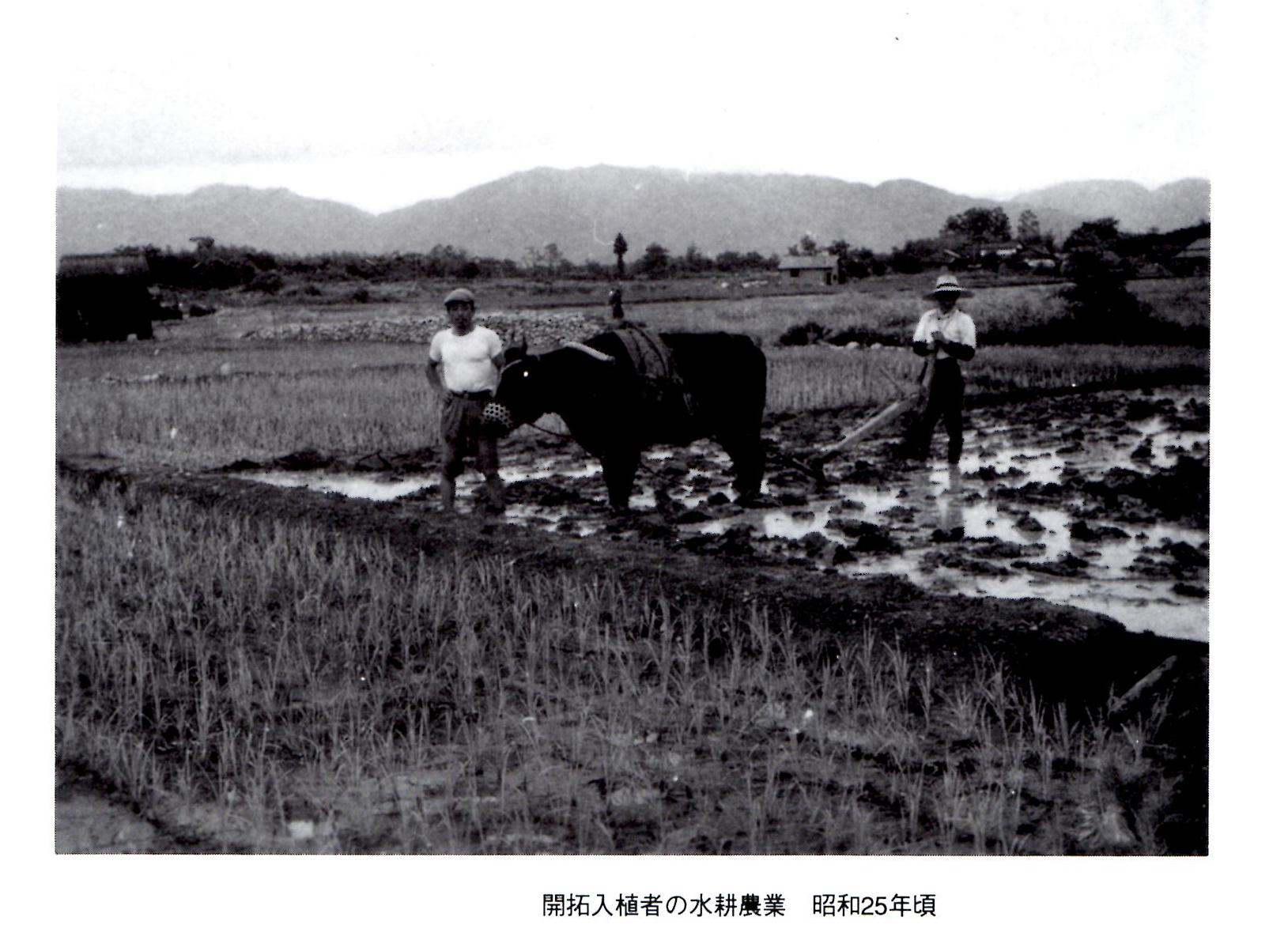

戦後の緊急開拓事業により、農地開発営団の手により入植者・増反者に土地の配分が行われた。戦後の食糧確保を図る開墾地のひとつであった。

沖野地区(入植された方のお話)

入植した当時は、このあたりは、飛行場の格納庫や兵舎がありました。アメリカ軍が残っている飛行機を燃やしていましたのをおぼえています。私は戦争が終わって家族といっしょにこちらに来ました。はじめは、兵舎でくらしていました。今でいうと八風街道沿いのスーパーマーケットやガソリンスタンドがあるあたりです。そこから、入植した土地まで毎日鍬やスコップなどの道具をもって開拓にいきました。何もない広くて遠く歩いての行くのが大変でした。疲れておなかもへりました。当時は、ごはんも少なくて、お米やさつまいものおかゆのような食事でしたが、汁のほうが多かった食事でしたね。 その後、地割がされて番号がついた土地をくじ引きで各々の土地が決められました。あたった土地を購入し、自分の土地として開拓をはじめたわけです。開拓は、石が多くて苦労しました。その作業には、「すごし」という道具をつかって土の選別をしました。「すごし」は、竹でできた道具で、縦に竹を並べて斜めに立てかけたもので、そこに石の混じった土を落とすと、土や細かい石は、すごしを越えて下にたまります。竹のすき間を通らない大きな石は、すごしの上に残ってそのまま残る仕組みです。石を一つずつ集めるのに比べてずいぶん楽に選別ができる道具でした。そして、その石は、家の前の道におきました。3メートルくらいの幅の道でしたから、他の家も同じように石をおくので、石の塀のようになりましたね。春になると石に棲みついていた蛇がでてきて、ヘビとりがとりにきていましたね。 田畑ができてくると、はじめはさつまいもやじゃがいもをつくりました。これらは、京都などの町へ売りにいって収入を得ることができましたね。新八日市駅から電車に乗って行きました。その後、補助があって井戸ができました。井戸からの水路もつくられましたが、支線というか各々の土地までの水路は各自でつくりました。そのおかげでお米がとれるようになりました。どうでしょう、当時一反で5俵くらいになったでしょうかね。 お米がとれるようになるとくらしも少しずつ変わってきました。牛を使って農作業をするようにもなり、家には牛を1頭飼っていました。他にヒツジや豚も飼っていましたね。ヒツジからは乳をとれましたし、豚は飼育して売ることができました。そんなふうにいろいろ工夫して生活をしていました。開拓には一定期間の検査があって、開拓が進んでいるかどうかを調べにくるのです。そして開拓が進んでいないと、土地をもどさなければなりませんでした。中にはそういう方もありましてね。今ではこのあたりもずいぶん変わってきましたが、今思うと、やっぱりしんどかったなあと思います。

(南部20年史より

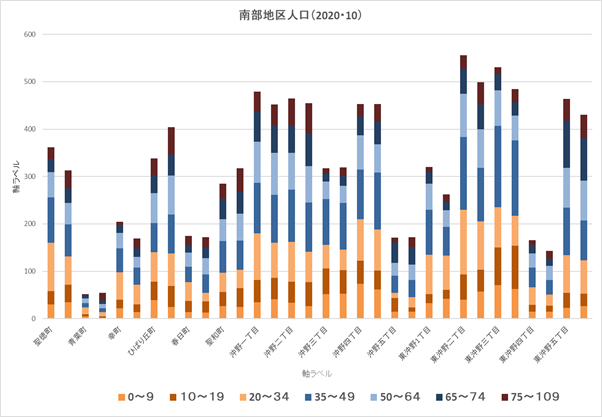

東近江市内でも有数の新興住宅地として家々が立ち並び、開拓地跡地らしく道路は東西南北に整備されています。また、公共下水道供用後、住宅の高層化が可能となったことからアパート、マンション等の集合住宅の建設が進みました。近年は、一戸建て住宅の宅地造成が行われ人口が増えていますが、新興の住宅地ゆえの状況も現れています。南部地区の住民は、古くは工場誘致に伴い居住された方ですが、それ以後は、新しい住宅地の造成にともない市の内外から転入された方がほとんどです。そのため古い習慣やしがらみがなく、気楽であり自由なまちではあります。また自然災害的な状況も起こりにくいことや地区の中に幼稚園から高等学校までの教育施設がある他、病院や薬屋さん、大きな商店やコンビニもあります。道もきれいになって、広く大きな道もできました。今では人口約8000人の地区であり暮らしやすい生活に困らない町となっています。しかし、地区内には幼小中高と教育機関があり、全体的には子どもの数や若い世帯が多い傾向にある。その一方で戸建て住宅の一部では高齢化が進み二極化しています。また、地域としての歴史が浅く人々のつながりが無いことなど近所付き合い等の人間関係は希薄化し自治会加入率が低下傾向にあります。最近では、自治会への非入会者や脱会者が増え運営上の課題になっている。

| 人口 | 世帯数 | 自治会数 | 自治会加入率 | |

|---|---|---|---|---|

| 2020年 | 7,934 | 3,664 | 14 | 57.6% |

| 2021年 | 7,846 | 3,693 | 14 | 56.5% |

| 2022年 | 7,864 | 3,756 | 14 | 53.7% |

| 2023年 | 7.896 | 3,888 | 14 | 46.0% |

近年、田畑は宅地化され、さらなる住宅化が進んでいます。今では地区の中に幼稚園から高等学校までの教育施設があります。今後この町は、住宅と人が増えこれからも益々大きくなっていくでしょう。そして望まれるのは、この町の広がりとともにやはり町が住みよい町、いい町として発展していくことです。そのためには、この町をより知って地域に愛着がもてるようになることを大切にしたいと思います。南部地区の明日のために、この町の成り立ちやそこに残るモニュメントを明らかにして「この町」を語り継いでいく取り組みが大切になると思います

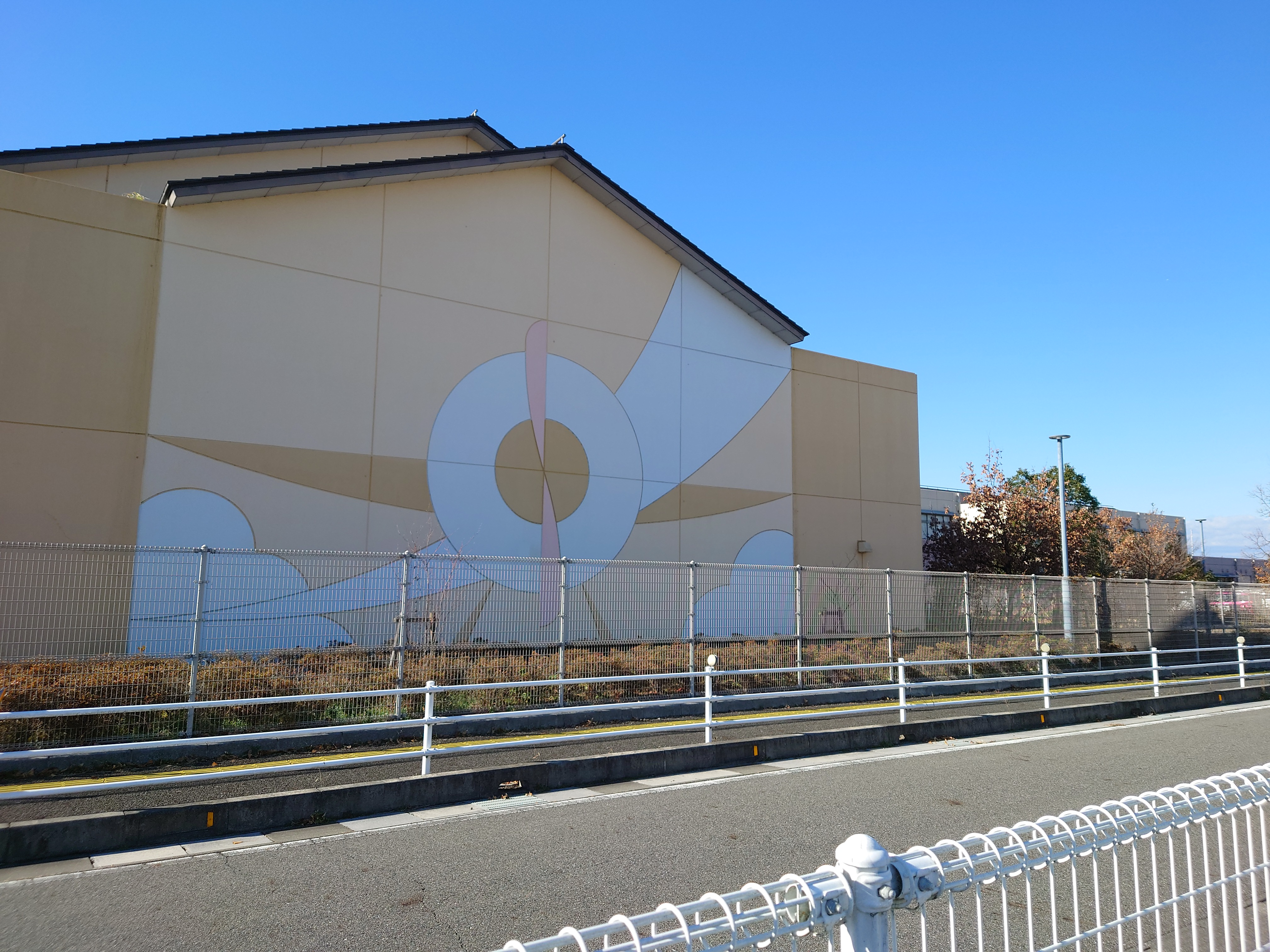

「空のまち南部」

中野地区にあった「八日市南小学校」が児童数の増加にともない「八日市南小学校」と「箕作小学校」とに分離新築が進められ、平成22年「八日市南小学校」が沖野三丁目に新築され開校しました。その際に、校舎の壁面と体育館の緞帳に、大空を舞う「翦風号」が描かれました。沖野が原は、大凧の飛翔から木造飛行機が飛び立った民間飛行場発祥の地でした。その後戦争という一時期がありましたが、大規模な飛行場がが建設されたことで鉄道が敷かれたり町ができたりと地域が発展した経緯があります。そういった、「飛行場の町」という視点は、この地域のアイデンティティとも言えるでしょう。このランドマークを大切に引き継いでまちづくりを進めていきたいと思います。

「開拓のまち南部」

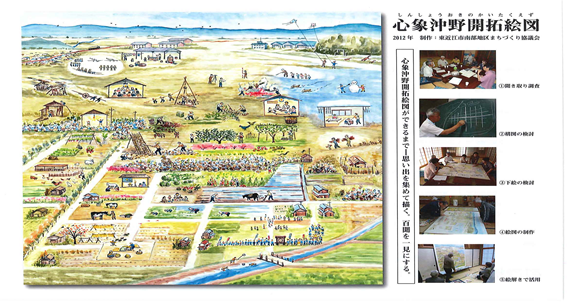

“心象沖野開拓絵図” 戦争が終わり飛行場であった土地は、開拓地となりました。沖野の開拓地は、平坦な土地でしたが、作物をつくるには条件の悪い土地でした。砂利や石礫、木の根の掘り起こし等がたいへんで、入植された方はずいぶん苦労されました。生活もはじめは旧部隊の兵舎等が仮住居でした。少しずつ仮住居が建ちましたが石油ランプの生活でした。年を経てランプから電灯に変わりましたが、開墾作業に耐えられず開拓地を去っていく人もありました。その後、残った人たちで開墾を続け、牛や豚を飼ったり果樹栽培の後に水田耕作が行われるようになりました。その後次第に水田が増えて生活が楽になってきました。また、工場ができてそこで働くようになりました。そのため、住宅が増えたくさんの人が暮らす町となって今で言う自治会がいくつかできました。そして、昭和48年に「南部地区」という新しい地区となりました。そのためには、たくさんの人たちの苦労や努力がありました。そういったことなどを経て、今の南部地区ができたことを知る手立てとして取り組まれたのが「心象沖野開拓絵図」(平成24年3月完成)です。昭和20年に始まった入植から30年頃の南部地区の在りようを心象図法で表現したのです。この中には、時代の流れとともに変わっていく南部地区の様子を時間の経過と春夏秋冬の四季に分けて表され、往時の様子や人の営み見ることができます。