南部地区の成り立ち

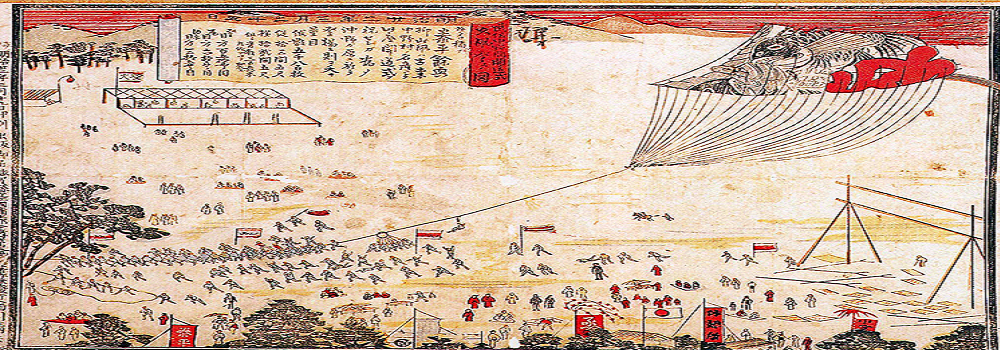

南部地区一帯は、「沖野ケ原」と言われました。約70%が林野で、その他は畑地と果樹園でした。古くは江時代から八日市の名物である大凧揚げや草競馬が行われていました。 沖野ケ原での大凧揚げは、日本の伝統的な文化のひとつです。この風習は江戸時代から受け継がれており、大凧を揚げる技術と知恵が地域住民によって受け継がれています。沖野ケ原は広大な野原で、大凧を揚げるのに適した場所とされていました。大凧は風に乗って舞い上がり、地域の祭りやイベントで見ることが出来ました。 現在、東近江市でも「東近江大凧」と いう伝統的な大凧が揚げられています。 この大凧は江戸時代から受け継がれており、大空を舞う百畳敷大凧と世界の凧を一堂に展示する博物館もあります。

(提供:東近江大凧会館)