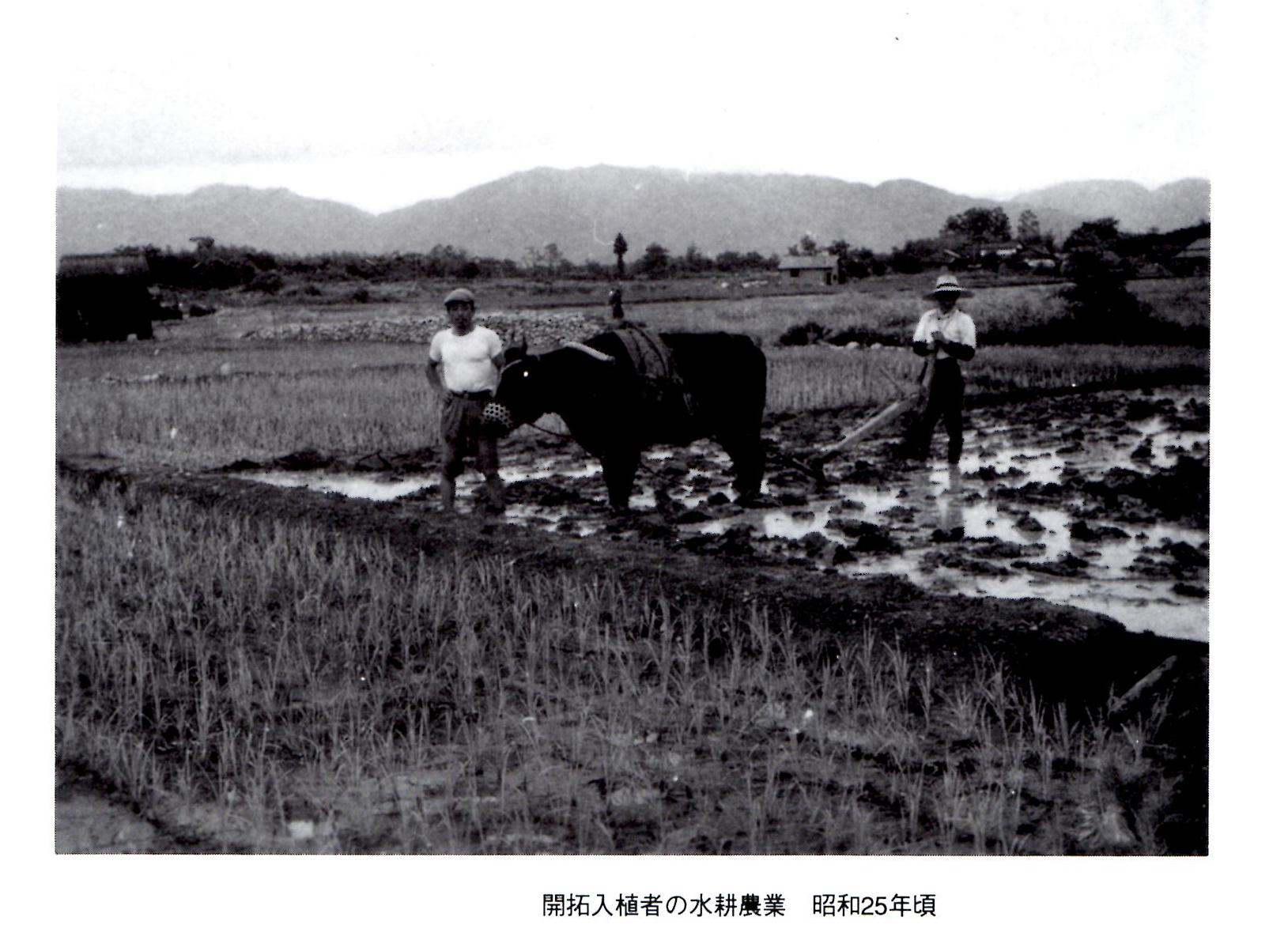

戦後の開拓

戦後の緊急開拓事業により、農地開発営団の手により入植者・増反者に土地の配分が行われた。戦後の食糧確保を図る開墾地のひとつであった。

沖野地区(入植された方のお話)

入植した当時は、このあたりは、飛行場の格納庫や兵舎がありました。アメリカ軍が残っている飛行機を燃やしていましたのをおぼえています。私は戦争が終わって家族といっしょにこちらに来ました。はじめは、兵舎でくらしていました。今でいうと八風街道沿いのスーパーマーケットやガソリンスタンドがあるあたりです。そこから、入植した土地まで毎日鍬やスコップなどの道具をもって開拓にいきました。何もない広くて遠く歩いての行くのが大変でした。疲れておなかもへりました。当時は、ごはんも少なくて、お米やさつまいものおかゆのような食事でしたが、汁のほうが多かった食事でしたね。 その後、地割がされて番号がついた土地をくじ引きで各々の土地が決められました。あたった土地を購入し、自分の土地として開拓をはじめたわけです。開拓は、石が多くて苦労しました。その作業には、「すごし」という道具をつかって土の選別をしました。「すごし」は、竹でできた道具で、縦に竹を並べて斜めに立てかけたもので、そこに石の混じった土を落とすと、土や細かい石は、すごしを越えて下にたまります。竹のすき間を通らない大きな石は、すごしの上に残ってそのまま残る仕組みです。石を一つずつ集めるのに比べてずいぶん楽に選別ができる道具でした。そして、その石は、家の前の道におきました。3メートルくらいの幅の道でしたから、他の家も同じように石をおくので、石の塀のようになりましたね。春になると石に棲みついていた蛇がでてきて、ヘビとりがとりにきていましたね。 田畑ができてくると、はじめはさつまいもやじゃがいもをつくりました。これらは、京都などの町へ売りにいって収入を得ることができましたね。新八日市駅から電車に乗って行きました。その後、補助があって井戸ができました。井戸からの水路もつくられましたが、支線というか各々の土地までの水路は各自でつくりました。そのおかげでお米がとれるようになりました。どうでしょう、当時一反で5俵くらいになったでしょうかね。 お米がとれるようになるとくらしも少しずつ変わってきました。牛を使って農作業をするようにもなり、家には牛を1頭飼っていました。他にヒツジや豚も飼っていましたね。ヒツジからは乳をとれましたし、豚は飼育して売ることができました。そんなふうにいろいろ工夫して生活をしていました。開拓には一定期間の検査があって、開拓が進んでいるかどうかを調べにくるのです。そして開拓が進んでいないと、土地をもどさなければなりませんでした。中にはそういう方もありましてね。今ではこのあたりもずいぶん変わってきましたが、今思うと、やっぱりしんどかったなあと思います。

(南部20年史より