南部地区の「これから」

近年、田畑は宅地化され、さらなる住宅化が進んでいます。今では地区の中に幼稚園から高等学校までの教育施設があります。今後この町は、住宅と人が増えこれからも益々大きくなっていくでしょう。そして望まれるのは、この町の広がりとともにやはり町が住みよい町、いい町として発展していくことです。そのためには、この町をより知って地域に愛着がもてるようになることを大切にしたいと思います。南部地区の明日のために、この町の成り立ちやそこに残るモニュメントを明らかにして「この町」を語り継いでいく取り組みが大切になると思います

「空のまち南部」

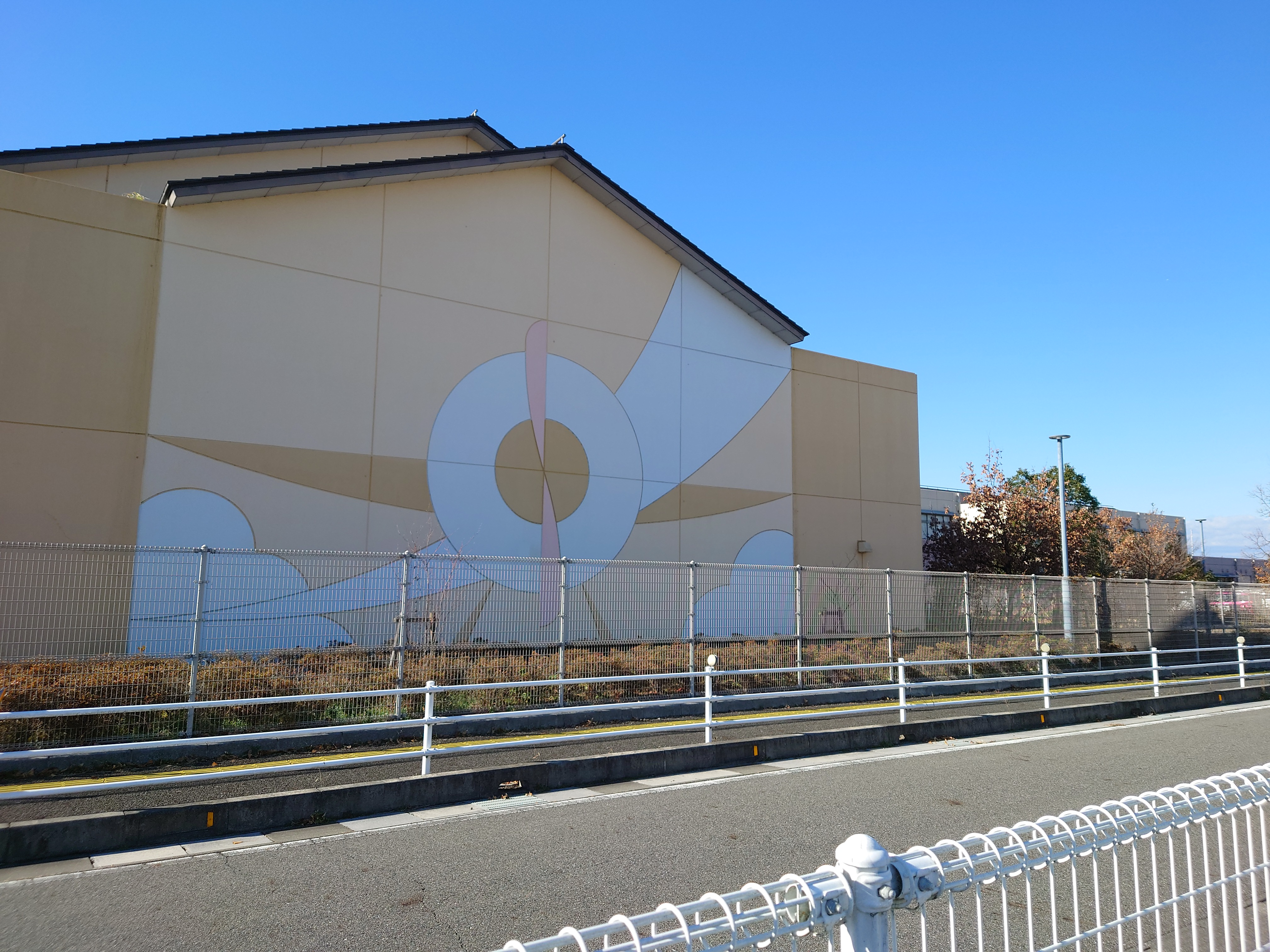

中野地区にあった「八日市南小学校」が児童数の増加にともない「八日市南小学校」と「箕作小学校」とに分離新築が進められ、平成22年「八日市南小学校」が沖野三丁目に新築され開校しました。その際に、校舎の壁面と体育館の緞帳に、大空を舞う「翦風号」が描かれました。沖野が原は、大凧の飛翔から木造飛行機が飛び立った民間飛行場発祥の地でした。その後戦争という一時期がありましたが、大規模な飛行場がが建設されたことで鉄道が敷かれたり町ができたりと地域が発展した経緯があります。そういった、「飛行場の町」という視点は、この地域のアイデンティティとも言えるでしょう。このランドマークを大切に引き継いでまちづくりを進めていきたいと思います。

「開拓のまち南部」

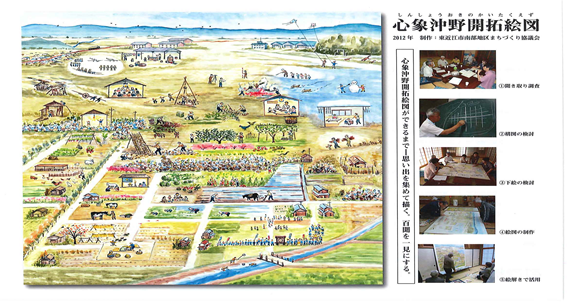

“心象沖野開拓絵図” 戦争が終わり飛行場であった土地は、開拓地となりました。沖野の開拓地は、平坦な土地でしたが、作物をつくるには条件の悪い土地でした。砂利や石礫、木の根の掘り起こし等がたいへんで、入植された方はずいぶん苦労されました。生活もはじめは旧部隊の兵舎等が仮住居でした。少しずつ仮住居が建ちましたが石油ランプの生活でした。年を経てランプから電灯に変わりましたが、開墾作業に耐えられず開拓地を去っていく人もありました。その後、残った人たちで開墾を続け、牛や豚を飼ったり果樹栽培の後に水田耕作が行われるようになりました。その後次第に水田が増えて生活が楽になってきました。また、工場ができてそこで働くようになりました。そのため、住宅が増えたくさんの人が暮らす町となって今で言う自治会がいくつかできました。そして、昭和48年に「南部地区」という新しい地区となりました。そのためには、たくさんの人たちの苦労や努力がありました。そういったことなどを経て、今の南部地区ができたことを知る手立てとして取り組まれたのが「心象沖野開拓絵図」(平成24年3月完成)です。昭和20年に始まった入植から30年頃の南部地区の在りようを心象図法で表現したのです。この中には、時代の流れとともに変わっていく南部地区の様子を時間の経過と春夏秋冬の四季に分けて表され、往時の様子や人の営み見ることができます。